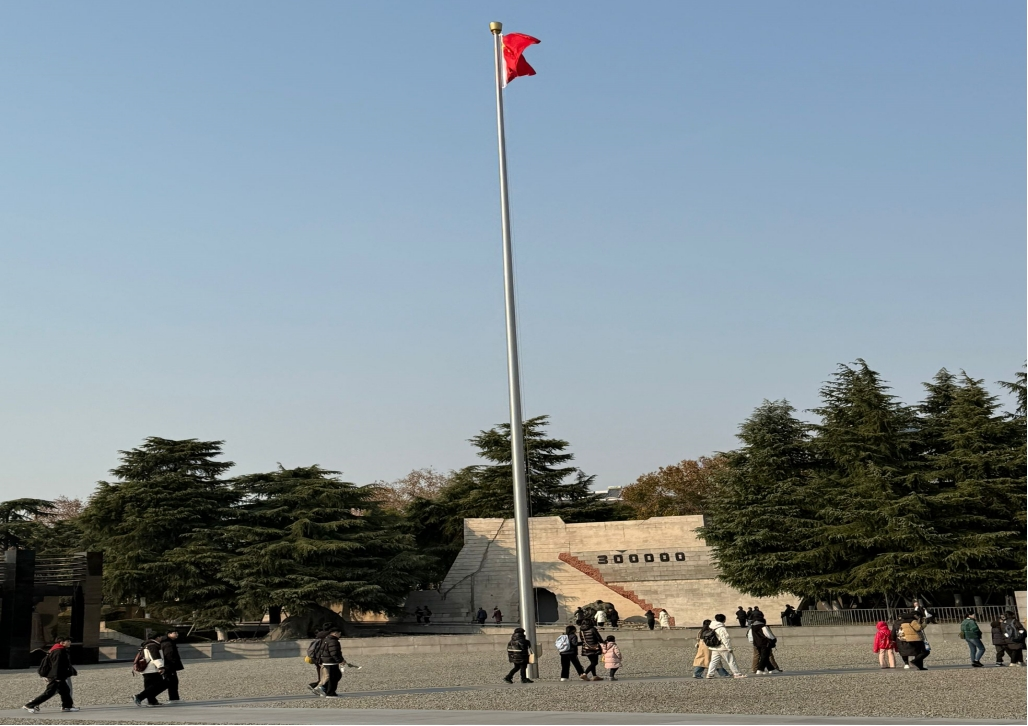

为触摸历史余温,铭记血泪历史,守望和平未来,2月1日,人文学院“红星传承·醉把佳人成双队”前往江苏省南京市侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆进行参观。小队通过实地走访、史料研读等形式,完成了一场跨越时空的精神对话。

检票入馆,每个人都拿着祭奠同胞的鲜花。小队成员皆怀着沉痛的心情进入场馆内,沿着楼梯向下行走,一整面墙都是遇难同胞的花名册。接着步入纪念馆“冤魂的呐喊”主题雕塑广场,高达12米的遇难者群像令小队全体成员肃然驻足。

小队成员卢思函不由得感叹道,“这些被战火撕裂的躯体,仿佛仍在诉说着86年前的苦难。”

据史料记载,1937年12月13日南京沦陷后,侵华日军在6周内屠杀中国军民30万人以上,制造了震惊世界的人间惨剧。1985年建立的纪念馆,现存史料文物1.5万余件,已成为世界记忆遗产的重要组成部分。近年来,随着最后一批幸存者逐渐离世,如何让历史记忆永续传承,成为新时代青年必须面对的课题。

在史料陈列厅内,大量实物证据令历史教科书中的文字变得具象——幸存者夏淑琴老人被日军刺伤的疤痕照片、约翰·马吉牧师秘密拍摄的影像胶片、见证者日记中“江水三日赤不褪”的记载,都在无声讲述着那段血色记忆。

临别之际,全体成员在和平广场郑重宣誓:“以青春之名,守护历史真相;以奋斗之志,筑牢和平根基。”正如纪念馆尾厅镌刻的《和平宣言》所言:“昭昭前事,惕惕后人。”当年轻的身影与青铜雕塑在夕阳下重叠,要知道铭记不是为了延续仇恨,而是要让和平的薪火永远燃烧在人类文明的天空。相信新时代青年必将以史为鉴,在构建人类命运共同体的征程上,在为中华民族伟大复兴的奋斗历程中书写属于这代人的时代答卷!