8月27日,人文学院“古韵绵长·国学流芳”挽星拾遗团队奔赴重庆市万州区重庆三峡移民纪念馆开展参观调研的社会实践,此次调研旨在实地考察三峡库区重要的历史文化和移民文化。

在调研过程中,团队成员了解到三峡工程的兴建是一次长征,纵观三峡工程兴建大事记,自1919年,孙中山《建国方略·实业计划》发表最早提出新建三峡工程的设想起,到1993年2月三峡库区移民开始大规模搬迁与安置,再到2006年5月20日,三峡大坝全线达到坝顶185m设计高程,三峡大坝建成……百年宏愿,筑梦三峡。这让团队成员不禁感叹:“从设想落地到大坝封顶,每一个时间节点背后,都是国家战略的远见与无数建设者的坚守。”

而在这段壮阔历程中,三峡移民的壮举无疑是最动人的篇章。据调研数据显示,三峡工程涉及移民超过130万,他们中既有世代居住在江边的渔民,也有守护千年古镇的居民,面对“搬得出、稳得住、能致富”的目标,主动告别故土、迁往新家园。在万州移民纪念馆,团队成员见到了移民代表的“搬家日记”。“当时舍不得,但国家要建大坝,咱不能拖后腿。”日记里的一句话,道出了百万移民的共同心声。调研中,团队听移民后代讲述父辈“带着乡愁闯新路”的故事,深刻体会到“国家利益高于一切”的家国情怀如何在代代相传中成为精神坐标。

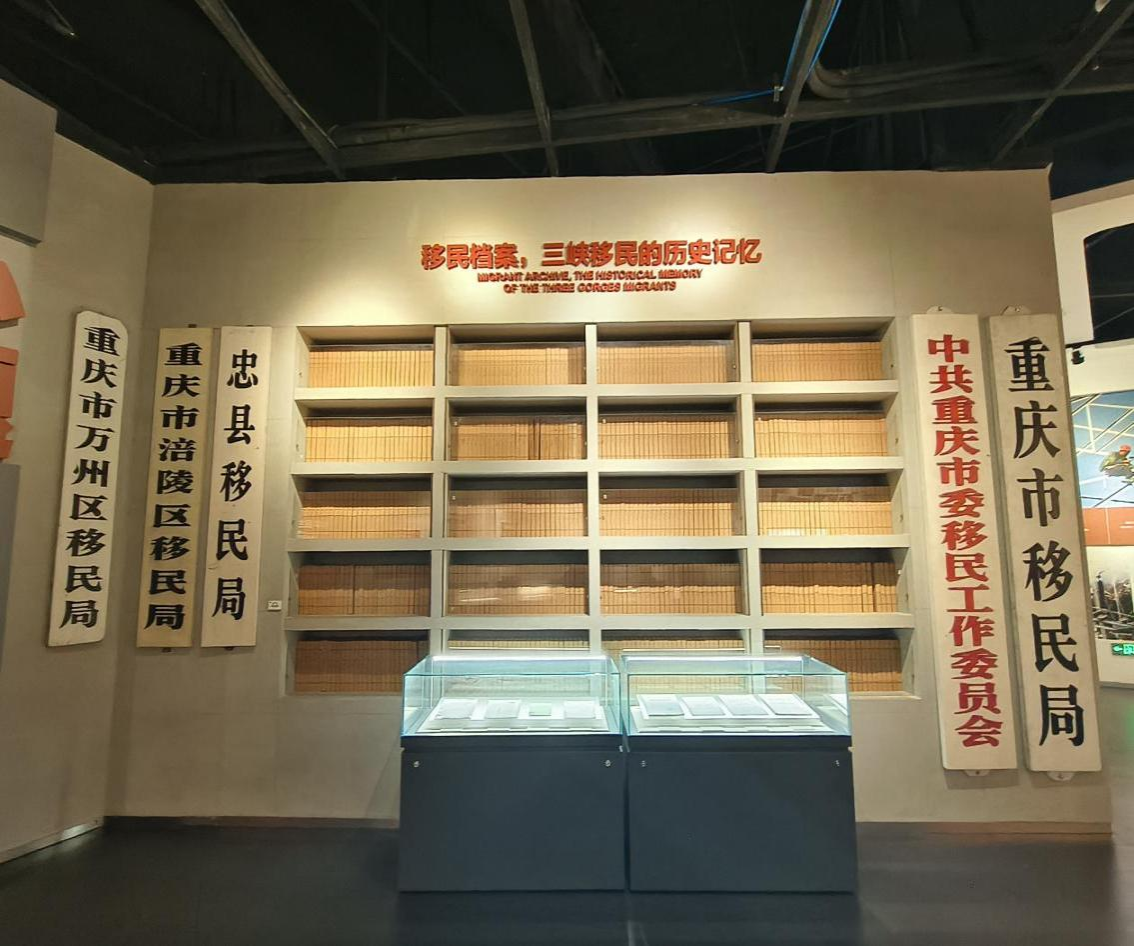

文化是库区的“根”与“魂”,如何让淹没在水下的历史文化“活”起来,是调研团队重点关注的课题。在实地考察中,团队发现,库区各地早已启动“文化抢救与传承”行动:白帝城遗址通过加固保护与数字化建模,让三国文化场景得以重现;涪陵白鹤梁水下博物馆采用“水下栈道 + 潜水观察”模式,将千年水文石刻完整保留;移民博物馆内,通过实物展览、情景再现、沉浸式影像等方式,系统呈现移民迁徙历程与民俗文化。

此次社会实践调研,不仅让团队成员见证了三峡工程的百年跨越,更深刻理解了“国家至上、人民至上”的价值内涵。未来,这份关于三峡库区的调研成果,也将转化为助力区域发展的思考与建议,让三峡精神在新时代持续传递温暖与力量。